Учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. Разумовской и Н.Е. Львовой является важным ресурсом для углубленного изучения русского языка. Он разработан с целью сделать обучение интересным и доступным для каждого ученика, развивая языковые навыки и критическое мышление.

ГДЗ по Русскому языку 8 Класс Номер 34 Разумовская, Львова — Подробные Ответы

Спишите, объясняя употребление не и ни, а также расстановку знаков препинания в предложениях.

- Всё рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор… Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор! (Н. Некрасов)

- Морозно. Равнины белеют под снегом, Чернеется лес впереди, Савраска плетётся ни шагом, ни бегом, Не встретишь души на пути. (Н. Некрасов)

- Пахнет Русь моя снегами… И куда ни кинешь взгляд, На рябинах снегирями Гроздья-ягоды горят. (А. Хромов)

- Ветер резвый уснул на пути; Не проехать в лесу, ни пройти… (С. Есенин)

Выразительно прочитайте отрывки. Найдите слова, употреблённые в переносном значении, и определите виды тропов (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Что обозначает словосочетание врачующий простор (в первом тексте)?

Выберите из текстов по одному предлогу, союзу и одну частицу. Выполните их морфологический анализ. Расскажите о служебных частях речи, приводя соответствующие примеры.

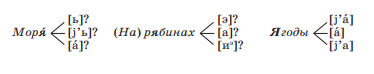

Определите, какой звук (или звуки) передаёт буква я в следующих словах.

Задание 1: Заполнение пропусков, объяснение употребления «не» и «ни», расстановка знаков препинания.

- Всё рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор… (здесь ни используется как повторяющийся союз ни-ни, усиливающий отрицание). Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор! (Н. Некрасов)

- Морозно. Равнины белеют под снегом, Чернеется лес впереди, Савраска плетётся ни шагом, ни бегом (здесь ни также является повторяющимся союзом ни-ни), Не встретишь души на пути. (здесь не — отрицательная частица) (Н. Некрасов)

- Пахнет Русь моя снегами… И куда ни кинешь взгляд (здесь ни используется для усиления утверждения в придаточном предложении), На рябинах снегирями Гроздья-ягоды горят. (А. Хромов)

- Ветер резвый уснул на пути; Не проехать в лесу, ни пройти… (здесь не — отрицательная частица, ни — союз ни-ни) (С. Есенин)

Примечания к пунктуации: Запятая используется при однородных членах предложения. Точка с запятой разделяет простые предложения в составе сложного. Запятая выделяет обращение и сравнительный оборот.

Задание 2: Слова в переносном значении и виды тропов.

В текстах присутствуют следующие тропы: Эпитет: живая (степь), врачующий (простор), резвый (ветер). Метафора: пахнет снегами (Русь), горят снегирями (гроздья-ягоды). Сравнение: рожь, как степь живая. Олицетворение: ветер уснул. Словосочетание врачующий простор обозначает простор, который обладает целебными, исцеляющими свойствами, подобно лекарству, приносящему облегчение или выздоровление. Это означает лечащий, лечебный, целебный.

Задание 3: Морфологический анализ служебных частей речи.

Возьмем следующие примеры из текстов: предлог под, союз как, частица не.

Предлог под:

- Выражает грамматические отношения между словами.

- Является непроизводным.

- По своей структуре простой (состоит из одного слова). Предлоги выражают грамматические отношения между словами. Они бывают производными (образованными от самостоятельных частей речи, например, напротив дома) и непроизводными (в, без, на). По структуре делятся на простые (из одного слова, как над), составные (из двух и более слов, как несмотря на) и сложные (как из-за).

Союз как:

- Служит для выделения сравнительного оборота.

- Является подчинительным.

- По своей структуре простой. Союзы служат для связи однородных членов в составе простого предложения и простых предложений в составе сложного. Они делятся на сочинительные (и, а, но) и подчинительные (что, как, чтобы). По структуре союзы бывают простыми (из одного слова, как или) и составными (из двух и более слов, как потому что).

Частица не:

- Служит для придания отрицательного значения предложению.

- Является отрицательной. Частицы вносят различные оттенки значения или служат для образования форм слов. Они делятся на формообразующие (бы, пусть), отрицательные (не, ни) и модальные (вот, именно, даже).

Задание 4: Звук(и), передаваемые буквой «я».

В слове живая буква я передаёт звук [а]. В слове рябинах буква я передаёт звук [и]. В слове ягоды буква я передаёт звуки [j’а].

Задание первое: Спишите, объясняя употребление не и ни, а также расстановку знаков препинания в предложениях.

- Всё рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор… Спасибо, сторона родная, За твой врачующий простор! (Н. Некрасов) В этом предложении частица ни используется как повторяющийся союз ни… ни…, который соединяет однородные члены предложения (замков, морей, гор) и при этом усиливает отрицание, придавая ему абсолютный характер. Это означает, что нет абсолютно ничего из перечисленного: ни замков, ни морей, ни гор – ничего, что могло бы нарушить монотонность бескрайней степи. Запятые ставятся между однородными членами, соединенными повторяющимся союзом ни… ни…, что является стандартным правилом пунктуации для таких конструкций, указывающим на перечисление и усиление отрицания. Запятая после слова «кругом» отделяет сравнительный оборот «как степь живая», который начинается союзом «как» и имеет значение сравнения, уподобляя рожь огромному, дышащему пространству. Запятая после слова «Спасибо» отделяет обращение «сторона родная», так как обращения всегда выделяются запятыми с обеих сторон или с одной, если находятся в начале или конце предложения, подчеркивая адресацию. Многоточие в конце второй строки указывает на незавершенность мысли, эмоциональную паузу или возможность продолжения перечисления, создавая ощущение простора и бесконечности.

- Морозно. Равнины белеют под снегом, Чернеется лес впереди, Савраска плетётся ни шагом, ни бегом, Не встретишь души на пути. (Н. Некрасов) Здесь ни также выступает в роли повторяющегося союза ни… ни…, соединяющего однородные обстоятельства образа действия (шагом, бегом) и усиливающего отрицание. Это означает, что движение происходит крайне медленно, ни быстро, ни медленно, а скорее еле-еле, с трудом, что подчеркивает тяжесть пути или усталость животного. Частица не перед глаголом «встретишь» является отрицательной частицей, которая придает глаголу отрицательное значение, указывая на полное отсутствие кого-либо на пути, создавая образ безлюдного, пустынного пространства. Точка с запятой после «впереди» разделяет простые предложения, входящие в состав сложного бессоюзного предложения, которые тесно связаны по смыслу, описывая общую картину зимнего пейзажа, но имеют свою грамматическую основу и относительно самостоятельны, что оправдывает более сильный разделительный знак, чем запятая. Запятые между «шагом» и «бегом» ставятся по правилу пунктуации при однородных членах, соединенных повторяющимся союзом, что усиливает выразительность описания движения.

- Пахнет Русь моя снегами… И куда ни кинешь взгляд, На рябинах снегирями Гроздья-ягоды горят. (А. Хромов) В данном случае ни используется для усиления утверждения в придаточном предложении. Конструкция «куда ни кинешь взгляд» означает «в любое место, куда бы ни был брошен взгляд», «всюду», «везде», подчеркивая всеобъемлющий характер действия и широту просторов. Здесь ни не является отрицанием, а, наоборот, усиливает значение «всюду», «везде», «повсюду». Это характерно для устойчивых оборотов с местоименными словами и частицей «ни», где она придает обобщающий, усилительный смысл. Запятая после «взгляд» отделяет придаточное предложение (которое начинается с союзного слова «куда» в сочетании с частицей «ни» и содержит сказуемое) от главного предложения, следуя правилам пунктуации сложноподчиненных предложений.

- Ветер резвый уснул на пути; Ни проехать в лесу, ни пройти… (С. Есенин) В этом примере ни вновь выступает как повторяющийся союз ни… ни…, соединяющий однородные сказуемые (<i>проехать, пройти</i>) и усиливающий отрицание, указывая на полную невозможность передвижения, непроходимость леса. Здесь подразумевается отрицание «не», которое опущено, но его смысл сохраняется благодаря союзу «ни», который сам по себе в таких конструкциях несет отрицательную функцию. Точка с запятой разделяет две части сложного бессоюзного предложения, которые связаны по смыслу, описывая причину (ветер уснул, то есть стих, стало тихо и, возможно, снежно) и следствие (невозможность движения), но грамматически независимы и достаточно распространены, что требует более сильного разделительного знака, чем запятая. Многоточие в конце указывает на недосказанность, эмоциональное продолжение или намек на дальнейшие трудности и безысходность ситуации.

Задание второе: Выразительно прочитайте отрывки. Найдите слова, употреблённые в переносном значении, и определите виды тропов (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Что обозначает словосочетание врачующий простор (в первом тексте)?

В представленных отрывках встречаются различные тропы – это слова и выражения, используемые в переносном значении для создания художественного образа и усиления выразительности речи. Они позволяют авторам более ярко и образно передать свои мысли и чувства, делая текст более живым, эмоциональным и запоминающимся, а также углубляя его смысл.

К эпитетам, то есть художественным определениям, придающим образность и эмоциональность, относятся: живая (степь) – это не просто эпитет, а яркое определение, которое придает степи качества живого существа, подчеркивая ее динамичность, энергию, насыщенность жизнью, а не просто статичное пространство; степь кажется дышащей, движущейся, полной скрытой энергии. Врачующий (простор) – этот эпитет указывает на способность простора оказывать лечебное, исцеляющее, благотворное воздействие на человека, его душу и тело; он подразумевает, что пребывание в этом просторе приносит облегчение, покой, восстановление сил. Резвый (ветер) – здесь эпитет подчеркивает стремительность, живость, энергичность ветра, его игривый, порой даже озорной характер; он не просто сильный, а подвижный, быстрый и неуловимый.

Метафоры – это скрытые сравнения, основанные на переносе свойств одного предмета или явления на другой по принципу сходства, но без использования сравнительных союзов. Они создают яркий образ, не называя предмет сравнения напрямую: пахнет снегами (Русь) – это метафора, которая передает не буквальный запах снега (снег сам по себе запаха не имеет), а ассоциации, связанные с зимой, чистотой, свежестью, холодом, характерными для русской природы и ее образа; это образное выражение, передающее атмосферу и дух страны. Горят снегирями (гроздья-ягоды) – здесь ярко-красные ягоды рябины сравниваются с красными грудками снегирей, создавая живописный образ; цвет ягод настолько насыщен, что кажется, будто они «горят» или светятся, подобно ярким птицам, сидящим на ветках; это сравнение без сравнительного союза, что делает его метафорой.

Сравнение – это сопоставление двух предметов или явлений для пояснения одного из них с помощью другого, обычно с использованием сравнительных союзов (как, будто, словно, точно). Оно делает образ более наглядным и понятным: рожь, как степь живая – здесь рожь напрямую сравнивается с живой степью, что подчеркивает ее бескрайность, движение, наполненность жизнью, подобно огромному, дышащему пространству степи; это сравнение помогает читателю представить масштаб и динамику ржаного поля.

Олицетворение – это разновидность метафоры, при которой неодушевленным предметам или явлениям природы приписываются свойства живых существ, человеческие качества. Это делает описание более динамичным и эмоциональным, приближая природу к человеку: ветер уснул – ветер не может буквально спать, это свойство живого существа; это олицетворение означает, что ветер стих, стал безмолвным и неподвижным, как спящий человек, создавая образ покоя и тишины; оно передает ощущение полного безветрия и затишья.

Словосочетание врачующий простор в первом тексте означает простор, который обладает целебными, исцеляющими, благотворными свойствами. Он подобен лекарству, которое приносит облегчение, успокоение или выздоровление. В данном контексте это подразумевает, что широкие, открытые пространства родной стороны оказывают благотворное влияние на человека, его душевное состояние, помогают справиться с трудностями, снять усталость, обрести гармонию или просто насладиться покоем и восстановить силы. Это синонимично словам «лечащий», «лечебный», «целебный», «оздоравливающий», «исцеляющий», подчеркивая глубокое эмоциональное и физическое воздействие природы на человека.

Задание третье: Выберите из текстов по одному предлогу, союзу и одной частице. Выполните их морфологический анализ. Расскажите о служебных частях речи, приводя соответствующие примеры.

Служебные части речи – это слова, которые, в отличие от самостоятельных частей речи, не называют предметов, признаков или действий, не являются самостоятельными членами предложения и не отвечают на вопросы. Их основная функция – выражать грамматические отношения между словами, служить для связи слов, предложений или частей предложения, а также для придания различных смысловых оттенков словам и предложениям. К ним относятся предлоги, союзы и частицы, каждая из которых выполняет свою специфическую роль в построении речи.

Морфологический анализ предлога: возьмем предлог под из предложения «Равнины белеют под снегом». Это предлог, так как он выражает грамматические отношения между глаголом «белеют» и существительным «снегом» (в творительном падеже), указывая на место или условие действия (белеют, находясь под снегом). Предлоги всегда употребляются с косвенными падежами существительных или местоимений, формируя падежные конструкции. По происхождению он является непроизводным, то есть не образован от других частей речи (например, существительных, глаголов или наречий); это один из самых древних, исконных предлогов русского языка, не имеющий лексического значения. По структуре он простой, так как состоит из одного слова. Предлоги в целом выражают грамматические отношения между словами в словосочетании и предложении, уточняя пространственные, временные, причинные и другие связи. Они бывают производными (образованными от самостоятельных частей речи, например: «благодаря» от деепричастия, «в течение» от существительного, «напротив дома» от наречия) и непроизводными (исконные, например: «в», «без», «на», «с», «из», «о», «к», «у»). По структуре предлоги делятся на простые (из одного слова: «над», «о»), составные (из двух и более слов: «несмотря на», «в связи с», «в течение») и сложные (образованные путем слияния двух простых: «из-за», «из-под»).

Морфологический анализ союза: возьмем союз как из предложения «Всё рожь кругом, как степь живая». Это союз, так как он служит для присоединения сравнительного оборота «как степь живая» к слову «рожь», выражая сравнение. Союзы всегда связывают слова, словосочетания или части предложений, устанавливая между ними определенные смысловые и грамматические отношения. По значению и функции он является подчинительным, так как присоединяет зависимую часть (сравнительный оборот) к главной, указывая на характер сравнения. Подчинительные союзы связывают неравноправные компоненты предложения, где одна часть подчиняется другой, выражая различные отношения (причины, цели, времени, условия, сравнения и т.д.). По структуре он простой, так как состоит из одного слова. Союзы служат для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных предложений. Они делятся на сочинительные (соединяют равноправные элементы, выражая отношения сопоставления, противопоставления, перечисления: «и», «а», «но», «или», «либо», «да») и подчинительные (соединяют неравноправные элементы, где одна часть зависит от другой, выражая временные, причинные, целевые, условные, сравнительные и другие отношения: «что», «как», «чтобы», «если», «потому что», «хотя», «когда», «пока»). По структуре союзы бывают простыми (из одного слова: «или», «что») и составными (из двух и более слов: «потому что», «так как», «для того чтобы», «несмотря на то что»).

Морфологический анализ частицы: возьмем частицу не из предложения «Не встретишь души на пути». Это частица, так как она придает отрицательное значение глаголу «встретишь», указывая на отсутствие действия. Частицы не изменяются и не являются членами предложения, но вносят важные смысловые оттенки в слова, словосочетания и предложения. По значению она является отрицательной, так как выражает отрицание. Частицы вносят различные оттенки значения в предложение или служат для образования форм слов. Они делятся на несколько групп по значению: формообразующие (служат для образования форм слов, например: «бы» – для условного наклонения, «пусть», «да» – для повелительного наклонения), отрицательные («не», «ни»), модальные (выражают отношение говорящего к содержанию высказывания, например: «вот», «именно», «даже», «ли», «разве», «неужели», «же», «ведь», «только», «уж»).

Задание четвертое: Определите, какой звук (или звуки) передаёт буква я в следующих словах.

Буква я в русском языке является йотированной гласной и может обозначать разные звуки в зависимости от своей позиции в слове и ударения. Ее звучание определяется фонетическими правилами, которые связаны с ее положением относительно других звуков и ударения.

В слове «живая«: буква я в этом слове находится после согласного звука [в] и является безударной. В этой позиции, после мягкого согласного, буква я передает гласный звук [а]. При этом предшествующий согласный звук [в] становится мягким [в’], что обозначается апострофом после согласного. Таким образом, слово произносится [жыва́йа], где «я» обозначает [а].

В слове «рябинах»: буква я находится после согласного звука [р] и является безударной. В безударном положении после мягких согласных (а [р] перед «я» всегда мягкий в литературном произношении) буква я передает гласный звук [и]. Это так называемое редуцированное произношение, когда гласные в безударной позиции произносятся менее четко. Поэтому слово произносится [р’иби́нах], где «я» обозначает [и].

В слове «ягоды»: буква я находится в начале слова и является ударной. В этой позиции (в начале слова, после гласной или после разделительных ъ, ь) буква я обозначает два звука: согласный звук [й’] (или [j’], который является звонким, мягким, непарным) и гласный звук [а]. Таким образом, слово произносится [й’а́гады], где «я» обозначает [й’а].

Ищете удобный и бесплатный способ решить задачи по русскому языку в 8 классе? Наш сайт предлагает ГДЗ по русскому языку, где вы можете найти ответы на любые задания онлайн!

Мы понимаем, как сложно порой справляться с домашними заданиями. Поэтому мы собрали все необходимые материалы, чтобы вы могли легко и быстро находить решения. Наша база данных охватывает все темы, включая грамматику, орфографию и пунктуацию, что позволяет вам глубже понять предмет.

Каждое решение сопровождается подробными объяснениями, что помогает не только получить правильный ответ, но и разобраться в сути материала. Вы можете учиться в любое время и в любом месте — просто зайдите на наш сайт и начните!

Не тратьте время на бесполезные поиски! С нашими ГДЗ по русскому языку для 8 класса вы сможете уверенно справляться с домашними заданиями, повышать свои оценки и развивать навыки владения языком. Присоединяйтесь к нам и сделайте обучение проще и интереснее!

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!