Учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. Разумовской и Н.Е. Львовой является важным ресурсом для углубленного изучения русского языка. Он разработан с целью сделать обучение интересным и доступным для каждого ученика, развивая языковые навыки и критическое мышление.

ГДЗ по Русскому языку 8 Класс Номер 321 Разумовская, Львова — Подробные Ответы

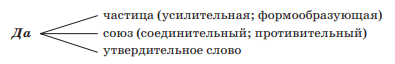

1. Рассмотрите запись и расшифруйте её.

2. Установите, какую роль выполняет слово да в каждом предложении. Объясните постановку знаков препинания.

1) В механике и я чего-нибудь да стою. (И. Крылов) 2) Было очень тихо, с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела машина. (В. Каверин) 3) Кто знатен и силён, да не умён, так худо, ежели и с добрым сердцем он. (И. Крылов) 4) Да уж, пожалуй, не откажусь. (А. Н. Толстой) 5) Мал золотник, да дорог. (Пословица) 6) Да какой вопрос-то? (В. Шукшин) 7) Да, да, прикажи подавать лошадей. (И. Бунин) 8) Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу? (Н. Гоголь) 9) Да, он горяч, я ему это уже несколько раз замечал. (Н. Гоголь) 10) Да, домишко очень недурён. (Н. Гоголь) 11) Да в нашей реке и рыбы-то нету. (И. Тургенев) 12) Да разве же так она, война, прикончится? (М. Шолохов) 13) Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. (Ф. Достоевский) 14) Да, наша жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат. (Н. Некрасов)

3. Выполните синтаксический анализ пятого и десятого предложений.

4. Докажите, что в состав второго предложения входит безличное предложение. Словом какой части речи выражен главный член этого предложения?

5. Измените место ударения в выделенных словах. Что получится? Приведите подобные примеры.

Слово да может быть усилительной или повелительной частицей, соединительным (да = и) или противительным (да = но) союзом или утвердительным словом.

Роль слова да в каждом предложении и объяснение постановки знаков препинания: В предложении «В механике и я чего-нибудь да стою» слово да является усилительной частицей. В предложении «Было очень тихо, с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела машина» слово да выступает в роли соединительного союза. В предложении «Кто знатен и силён, да не умён, так худо, ежели и с добрым сердцем он» слово да является противительным союзом. Запятая после «силён» отделяет однородные члены предложения, а запятые после «умён» и «худо» разделяют части сложного предложения. В предложении «Да уж, пожалуй, не откажусь» слово да – это утвердительное слово, которое выделяется запятой как вводное слово. В предложении «Мал золотник, да дорог» слово да – противительный союз, запятая перед ним разделяет однородные члены предложения. В предложении «Да какой вопрос-то?» слово да – утвердительная частица. В предложении «Да, да, прикажи подавать лошадей» оба слова да являются утвердительными словами и выделяются запятыми. В предложении «Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?» слово да – усилительная частица. В предложении «Да, он горяч, я ему это уже несколько раз замечал» слово да – утвердительное слово, запятая после него разделяет части сложного предложения. В предложении «Да, домишко очень недурён» слово да – утвердительное слово, выделяется запятой. В предложении «Да в нашей реке и рыбы-то нету» слово да – усилительная частица. В предложении «Да разве же так она, война, прикончится?» слово да – усилительная частица. В предложении «Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю» слово да – противительный союз. Запятые после «Они» и «конечно» выделяют вводное слово, а запятая перед да разделяет части сложного предложения. В предложении «Да, наша жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат» слово да – утвердительное слово, выделяется запятой, а запятые после «мятежно» и «тревог» разделяют однородные члены предложения.

Синтаксический анализ пятого и десятого предложений: Предложение «Мал золотник, да дорог» является повествовательным, невосклицательным, простым, двусоставным, нераспространенным и полным. Предложение «Да, домишко очень недурён» является повествовательным, невосклицательным, простым, двусоставным, распространенным и полным.

Доказательство наличия безличного предложения во втором предложении: В состав второго предложения «Было очень тихо, с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела машина» входит безличное предложение: «Было очень тихо». Это односоставное предложение со сказуемым «было тихо», которое обозначает состояние без действующего лица. Главный член этого предложения выражен наречием «тихо» в составе составного именного сказуемого.

Изменение места ударения в словах и примеры: При изменении места ударения в словах меняется их значение. Слово стою: Сто́ю – имею цену (например, «Я сто́ю этого»). Стою́ – нахожусь в вертикальном положении (например, «Я стою́ на ногах»). Слово дорог: До́рог – имеет высокую цену (например, «Этот предмет мне до́рог»). Доро́г – форма родительного падежа множественного числа от слова «дорога» (например, «Много доро́г пройдено»).

Подобные примеры: За́мок (строение) – Замо́к (запорное устройство). А́тлас (сборник карт) – Атла́с (ткань). Му́ка (страдание) – Мука́ (измельчённое зерно). Пла́чу (форма глагола «плакать») – Плачу́ (форма глагола «платить»).

Слово да в русском языке является многозначным и может выполнять несколько различных функций, что определяет его роль в предложении и, соответственно, правила постановки знаков препинания. Оно может выступать как усилительная или повелительная частица, придавая высказыванию дополнительный оттенок значения; как соединительный союз, который по своему смыслу равен союзу «и», объединяя однородные члены или части сложного предложения; как противительный союз, аналогичный союзу «но», выражая противопоставление или ограничение; или как утвердительное слово, прямо выражающее согласие или подтверждение. Понимание этих функций крайне важно для правильного синтаксического анализа и пунктуации.

Рассмотрим роль слова да и объясним постановку знаков препинания в каждом из предложенных примеров.

В первом предложении: «В механике и я чего-нибудь да стою». Здесь слово да функционирует как усилительная частица. Оно придает дополнительный акцент, усиливает значение выражения «чего-нибудь», подчеркивая, что говорящий обладает хоть какой-то ценностью или способностью. В данном случае, поскольку да является частицей, оно не выделяется запятыми, так как тесно связано со словом, которое оно усиливает, и не образует отдельного члена предложения или вводной конструкции.

Во втором предложении: «Было очень тихо, с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела машина». В этом контексте да выступает как соединительный союз, который легко можно заменить союзом «и». Он связывает две однородные части сложного предложения: «с улицы доносились детские голоса» и «осторожно два раза прогудела машина». Эти части описывают одновременно происходящие события. Запятая перед да ставится потому, что оно соединяет две независимые грамматические основы в составе сложносочинённого предложения.

Третье предложение: «Кто знатен и силён, да не умён, так худо, ежели и с добрым сердцем он». Здесь да используется как противительный союз, который по значению равен союзу «но». Он соединяет однородные сказуемые, выражая противопоставление: быть знатным и сильным, но при этом неумным. Первая запятая после «силён» отделяет первую часть сложного предложения от противопоставления, вводимого союзом да. Вторая запятая после «умён» отделяет эту часть от следующей, выражающей следствие («так худо»). Третья запятая после «худо» отделяет главную часть сложноподчиненного предложения от придаточной части условия («ежели и с добрым сердцем он»).

Четвёртое предложение: «Да уж, пожалуй, не откажусь». В этом случае да является утвердительным словом, выражающим согласие или подтверждение. Оно стоит в начале предложения и выполняет роль междометия или слова-предложения, поэтому выделяется запятой. Слова «уж» и «пожалуй» являются вводными словами, которые также обособляются запятыми, так как они выражают степень уверенности или отношение говорящего к высказыванию.

Пятое предложение: «Мал золотник, да дорог». Здесь да снова выступает как противительный союз, эквивалентный «но». Он соединяет однородные сказуемые «мал» и «дорог», которые характеризуют подлежащее «золотник», указывая на противопоставление между размером и ценностью. Запятая перед да ставится, поскольку оно соединяет однородные члены предложения с противительным значением.

Шестое предложение: «Да какой вопрос-то?» В этом примере да используется как усилительная частица. Она придает вопросу эмоциональную окраску, выражая удивление, недоумение или даже легкое возмущение. Поскольку это частица, она не требует обособления запятыми.

Седьмое предложение: «Да, да, прикажи подавать лошадей». Здесь слово да повторяется дважды, выступая как утвердительное слово. Повторение усиливает категоричность и настойчивость приказа. Каждое да в этом случае является самостоятельным утвердительным словом и обособляется запятой, так как они функционируют как междометия или слова-предложения, выражающие сильное подтверждение.

Восьмое предложение: «Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?» В этом вопросе да снова является усилительной частицей. Она придает вопросу более настойчивый, иногда даже слегка нетерпеливый тон, но не изменяет его основного смысла. Как частица, она не выделяется запятыми.

Девятое предложение: «Да, он горяч, я ему это уже несколько раз замечал». В этом случае да – это утвердительное слово. Оно подтверждает предыдущее или подразумеваемое высказывание, выражая согласие с тем, что «он горяч». Запятая после да ставится, так как оно выступает в роли междометия или слова-предложения. Запятая после «горяч» разделяет две части сложносочинённого предложения.

Десятое предложение: «Да, домишко очень недурён». Здесь да также является утвердительным словом, выражая согласие или подтверждение положительной оценки домишка. Подобно предыдущим случаям, оно обособляется запятой, поскольку функционирует как междометие или слово-предложение в начале фразы.

Одиннадцатое предложение: «Да в нашей реке и рыбы-то нету». В этом примере да выступает как усилительная частица. Оно акцентирует внимание на полном отсутствии рыбы в реке, возможно, выражая разочарование или констатацию неприятного факта. Частица да не обособляется запятыми.

Двенадцатое предложение: «Да разве же так она, война, прикончится?» Здесь да снова является усилительной частицей. Она усиливает риторический вопрос, выражая сомнение, недоверие или категорическое отрицание возможности такого исхода. Частица да не выделяется запятыми.

Тринадцатое предложение: «Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю». В данном предложении да – это противительный союз, который можно заменить на «но». Он связывает две контрастные идеи: незнание меня с их стороны и моё знание их. Вводное слово «конечно» обособляется запятыми с обеих сторон. Запятая перед да ставится, так как оно соединяет две независимые грамматические основы в составе сложносочинённого предложения с противительным значением.

Четырнадцатое предложение: «Да, наша жизнь текла мятежно, полна тревог, полна утрат». Здесь да является утвердительным словом, подтверждающим описание жизни. Оно обособляется запятой, так как стоит в начале предложения и выполняет функцию междометия или слова-предложения. Запятые после «мятежно», «тревог» и «утрат» разделяют однородные члены предложения, которые уточняют, какой была жизнь.

Перейдём к синтаксическому анализу пятого и десятого предложений. Пятое предложение: «Мал золотник, да дорог». Это предложение является повествовательным, так как сообщает о факте без побуждения или вопроса. Оно невосклицательное, поскольку произносится без особой эмоциональной окраски. Предложение простое, так как содержит одну грамматическую основу: подлежащее «золотник» и однородные сказуемые «мал» и «дорог». Оно двусоставное, поскольку в нём присутствуют оба главных члена – и подлежащее, и сказуемое. Предложение нераспространенное, так как в его составе нет второстепенных членов (определений, дополнений, обстоятельств), кроме главных членов. И наконец, оно полное, так как все необходимые для понимания смысла члены предложения на месте.

Десятое предложение: «Да, домишко очень недурён». Это предложение также повествовательное, сообщающее факт. Оно невосклицательное, произносится без сильных эмоций. Предложение простое, так как имеет одну грамматическую основу: подлежащее «домишко» и сказуемое «недурён». Оно двусоставное, так как есть и подлежащее, и сказуемое. В отличие от пятого, это предложение распространенное, поскольку содержит второстепенный член – обстоятельство степени «очень», которое относится к сказуемому «недурён». Предложение полное, так как все необходимые для понимания смысла компоненты присутствуют.

Теперь рассмотрим доказательство того, что в состав второго предложения входит безличное предложение, и определим, какой частью речи выражен его главный член. Второе предложение: «Было очень тихо, с улицы доносились детские голоса да осторожно два раза прогудела машина». В его составе действительно есть безличное предложение: «Было очень тихо». Безличное предложение – это разновидность односоставного предложения, в котором нет и не может быть подлежащего, а действие или состояние происходит само по себе, независимо от какого-либо действующего лица или предмета. В данном случае, состояние «тихо» существует само по себе, без указания на того, кто его вызывает или испытывает. Главный член этого безличного предложения – сказуемое «было тихо». Это составное именное сказуемое, где вспомогательный глагол «было» (в форме прошедшего времени) указывает на время, а именная часть «тихо» выражена наречием состояния. Именно наречие состояния «тихо» является смысловым центром сказуемого, указывающим на состояние окружающей среды.

Наконец, рассмотрим изменение места ударения в словах и то, как это влияет на их значение, а также приведем подобные примеры. Слово «стою» может иметь разное значение в зависимости от места ударения. Если ударение падает на первый слог – сто́ю – это форма глагола «стоить», означающая иметь цену, обладать ценностью. Например: «Я сто́ю этого уважения». Если ударение падает на второй слог – стою́ – это форма глагола «стоять», означающая находиться в вертикальном положении, пребывать в стоячем состоянии. Например: «Я стою́ на остановке и жду автобус».

Аналогично, слово «дорог» меняет смысл при изменении ударения. Если ударение падает на первый слог – до́рог – это краткая форма прилагательного «дорогой», означающая имеет высокую стоимость, ценен, любим. Например: «Этот подарок мне очень до́рог». Если ударение падает на второй слог – доро́г – это форма родительного падежа множественного числа от существительного «дорога», обозначающая пути, направления. Например: «Впереди было много доро́г, ведущих в разные города».

Приведём ещё несколько примеров слов, меняющих своё значение в зависимости от места ударения: Слово «замок»: Если ударение падает на первый слог – за́мок – это здание, крепость, историческое сооружение. Например: «Старинный за́мок возвышался на вершине горы, окутанный туманом». Если ударение падает на второй слог – замо́к – это механизм для запирания чего-либо, запорное устройство. Например: «Я забыл ключ от замо́ка и не смог открыть дверь».

Слово «атлас»: Если ударение падает на первый слог – а́тлас – это сборник географических карт или таблиц. Например: «Ученики изучали континенты по большому школьному а́тласу». Если ударение падает на второй слог – атла́с – это гладкая, блестящая шелковая ткань. Например: «Её вечернее платье было сшито из дорогого атла́са, переливающегося на свету».

Слово «мука»: Если ударение падает на первый слог – му́ка – это страдание, боль, мучение, физическое или душевное. Например: «Он испытывал невыносимую му́ку от потери своего единственного друга». Если ударение падает на второй слог – мука́ – это измельчённое зерно, продукт, используемый для выпечки хлеба и кондитерских изделий. Например: «Для приготовления пышного пирога понадобится несколько стаканов пшеничной муки́».

Слово «плачу»: Если ударение падает на первый слог – пла́чу – это форма глагола «плакать» в первом лице единственного числа настоящего времени, означающая проливать слёзы, выражать горе или радость слезами. Например: «Я пла́чу от счастья, когда смотрю на своих детей». Если ударение падает на второй слог – плачу́ – это форма глагола «платить» в первом лице единственного числа настоящего времени, означающая отдавать деньги за что-либо, вносить плату. Например: «Я регулярно плачу́ за коммунальные услуги и интернет».

Эти примеры ярко демонстрируют, как всего лишь изменение места ударения может полностью изменить лексическое значение слова, что подчеркивает важность правильного произношения в русском языке для точной передачи смысла.

Ищете удобный и бесплатный способ решить задачи по русскому языку в 8 классе? Наш сайт предлагает ГДЗ по русскому языку, где вы можете найти ответы на любые задания онлайн!

Мы понимаем, как сложно порой справляться с домашними заданиями. Поэтому мы собрали все необходимые материалы, чтобы вы могли легко и быстро находить решения. Наша база данных охватывает все темы, включая грамматику, орфографию и пунктуацию, что позволяет вам глубже понять предмет.

Каждое решение сопровождается подробными объяснениями, что помогает не только получить правильный ответ, но и разобраться в сути материала. Вы можете учиться в любое время и в любом месте — просто зайдите на наш сайт и начните!

Не тратьте время на бесполезные поиски! С нашими ГДЗ по русскому языку для 8 класса вы сможете уверенно справляться с домашними заданиями, повышать свои оценки и развивать навыки владения языком. Присоединяйтесь к нам и сделайте обучение проще и интереснее!

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!